1、年销售量超过豁免水平100倍(有条件豁免含源设备100台)或者持有量超过豁免水平10倍(有条件豁免含源设备10台)的单位,属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位,应当办理辐射安全许可证,并接受辐射安全监管。

2、放射源编码由12位数字和字组成,其中:

第1-2位:国内生产的放射源,为生产单位代码,用两位字表示。

第3-4位:为出厂年份,用年份后2位数字表示。

第5-6位:为核素代码。

第7-11位:为产品序列号。

第12位:出厂时放射源类别。分别1、2、3、4、5类源,分别填写I、2、3、4、5,不清楚的填写N。

3、放射源编码卡包含:名称、活度、出厂日期、生产厂家、源外形尺寸、标号和国家编码。

4、特别重大辐射事故:是指Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果,或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上(含3人)急性死亡。

重大辐射事故:是指Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控,或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下(含2人)急性死亡或者10人以上(含10人)急性重度放射病、局部器官残疾。

较大辐射事故:是指Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控,或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下(含9人)急性重度放射病、局部器官残疾。

一般辐射事故:是指Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控,或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。

5、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号。

6、国家对放射源和射线装置实行分类管理。根据放射源、射线装置对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类,具体分类办法由国务院生态环境主管部门制定;将射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,具体分类办法由国务院生态环境主管部门商国务院卫生主管部门制定。

7、许可证有效期为5年。有效期届满,需要延续的,应当于许可证有效期届满30日前向原发证机关提出延续申清,并提供下列材料

(一)许可证延续申请报;

(二)监测报告;

(三)许可证有效期内的辐射安全工作总结

原发证机关应当自受理延续申请之日起,在许可证有效期届满前完成审查,符合条件的,予以延续,换发许可证,并使用原许可证的编号,不符合条件的,书面通知申清单位并说明理由。

8、接到辐射事故报告或者可能发生辐射事故的运行故障报告的环境保护部门,应当在两小时内,将辐射事故或者故障信息报告本级人民政府并逐级上报至省级人民政府环境保护主管部门。

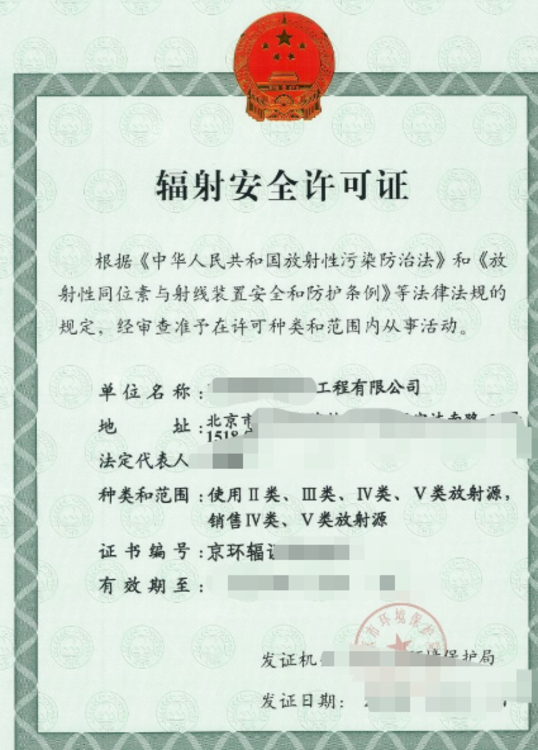

9、辐射安全许可证包括下列主要内容:自称、地址、法定代表人所从事活动的种类和范围有效期限发证日期和证书编号

10、低、中水平放射性固体废物在符合国家规定的区域实行近地表处置。高水平放射性固体废物实行集中的深地质放置。禁止在内河水域和海洋上放置放射性固体废物。

11、辐射工作单位需要同时分别向国务院环境保护主管部门和省级环境保护主管部门申请许可证,其许可证由国务院环境保护主管部门审批颁发。

12、使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所,生产放射性同位素的场所,按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(以下简称《基本标准》)确定的甲级、乙级非密闭放射性物质使用场所,以及终结运行后产生放射性污染的射线装置,应当依法实施退役。

13、持证单位变更单位名称、地址、法人代表的,应当自变更登记之日起20日内,向原发证机关申请办理许可变更手续。

14、生态环境主管部门应当自受理申请之日起20个工作日内完成审查,符合条件的,颁发许可证,并予以公告;不符合条件的,书面通知申请单位并说明理由。

15、生态环境主管部门应当将审批颁发许可证的情况通报同级公安部门、卫生主管部门。

16、持有放射源的单位将废旧放射源交回生产单位、返回原出囗方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存的,应当在该活动完成之日起20日内向其所在地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案。

17、辐射工作单位应当编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告,于每年1月31日前报原发证机关。

18、设立专门从事放射性固体废物贮存、处置的单位,必须经国务院环境保护行政主管部门审查批准,取得许可证。具体办法由国务院规定。禁止未经许可或者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。

19、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》适厍于生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的场所、人员的安全和防护,废旧放射源与被放射性污染的物品的管理以及豁免管理等相关活动。

20、部门规章由国务院有关部门根据法律和国务院行政法规在本部门权限范围内制定,主要包括国务院条例实施细则及其附件、行政管理规定等两部分,以部令发布,具有法律约束力。

21、免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目辐射安全许可证审查的内容和重点:

一、源项情况:

1、项目规模与基本参数,

2、工程设备与工艺分析。

二、辐射安全分析:

1、辐射安全与防护;

2、辐射影响。

三、辐射安全管理:

1、辐射安全与环境保护管理机构及专职管理人员

2、辐射工作人员;

3、辐射防护与监测设备;

4、辐射安全管理规章制度;

5、辐射事故应急;

6、辐射监测;

7、放射性三废处理。

22、放射源编码卡包含:名称、活度、出厂日期、生产厂家、源外形尺寸,标号和国家编码。

23、不需要编制环境影响评价文件的核技术利用项目具体如下:

(一)在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所,不改变已许可的活动种类的前提下,增加生产、使用同类别或低类别放射源或射线装置,包括增加与原许可内容相同或不同的核素种类,增加同种或不同型号、参数的射线置。

(二)在已许可的非密封放射性物质工作场所,增加操作的核素种类或核素操作量,目增加后不提高场所的级别。

(三)已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的,增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置,销售行为不涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的(不进行贮存、调试,或在原许可的贮存、调试场所内进行)。

24、根据《射线装置分类表》Ⅱ类射线装置有:粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器;制备正电子发射计算机断层显像装置(PET)放射性药物的加速器;X射线治疗机(深部、浅部);术中放射治疗装置:血管造影用x射线装置;粒子能量小于100电子伏的非医用加速器;工业幅照用加速器;工业探伤用加速器;安全检查用加速器;车辆检查用X射线装置,工业用X射线计机断层归描(CT)装置,工业用X射线探伤装置;中子发生器。

25、Ⅰ类射线装置:质子治疗装置;生产放射性同位素用加速器(不含制备正电子发射计算机断层显像装置(PET)用放射性药物的加速器);重离子治疗装置;粒子能量大于等于100兆电子伏的非医用加速器;其他粒子能量大于等于100兆电子伏的医用加速器。

26、根据《射线装置分类表》Ⅲ类射线装置有:

1、医用X射线计算机断层扫描(CT)装置;

2、医用诊断X射线装置;

3、口腔(牙科)X射线装置;

4、放射治疗模拟定位装置;

5、X射线血液辐照仪;

6、人体安全检点用X射线装置;

7、X射线行李包检查装置;

8、X射线衍射仪;

9、X射线荧光仪;

10、其他各类X射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等);

11、离子注(植)入装置;

12、兽用x射线装置;

13、电子束焊机;

14、其他不能被豁免的X射线装置。

27、生产、销售、使用、贮存放射源的单位,应当建立健全安全保卫制度,指定专人负责,落实安全责任制,制定必要的事故应急措施。发生放射源去失、被盗和放射性污染事故时,有关单位和个人必须立即采取应急措施,并向公安部门、卫生行政部门和环境保护行政主管部门报告。

28、有下列情形之一,持证单位应当按照本办法规定的许可证申请程序,重新申请领取许可证:

(一)改变许可证规定活动种类或者范围;

(二)新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所。

29、编制环境影响登记表的项目(单位)有:销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。

30、省级人民政府环境保护主管部门应当每半年对本行政区域内发生的辐射事故和运行故障情况进行汇总,并将汇总报告报送环境保护部,同时抄送同级公安部门和卫生主管部门。

31、生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所,应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志,其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求,设置安全和防护设施以及必要防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调试和使用场所,应当具有防止误作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施

32、辐射安全许可证包括下列主要内容:

(一)自称、地址、法定代表人;

(二)所从事活动种类和范围;

(三)有效期限;

(四)发证日期和证书编号。

33、辐射安全许可证中:

“活动种类”是指:放射性同位素与射线装置的生产、销售、使用;

“活动范围等级”指的是:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类放射源;Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类射线装置;甲级、乙级、丙级非放射性物质工作场所。

34、生产、使用放射性同位素和射线装置的单位,应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定对其产生的放射性废物进行收集、包装、贮存。

35、与核设施相配套的放射性污染防治设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

36、辐射事故应急预案应当包括下列内容:

(一)应急机构和职责分工;

(二)应急人员组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备;

(三)幅射事故分级与应急响应措施;

(四)辐射事故调查、报告和处理程序;

(五)辐射事故信息公开、公众宣传方案。

37、我国建立了与IAEA的辐射安全标准、导则等要求基本一致的辐射安全监管体系,对和技术利用项目实施安全监管,核心是许可证管理制度和对放射源的全过程跟踪管理制度。