医疗器械作为关乎人民生命健康的重要产品,其生产、经营和使用必须严格遵守国家法律法规。在我国,医疗器械的合法上市流通需要具备三个核心资质证明,即行业俗称的“医疗器械三证”。这三证分别是《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械产品注册证》,它们构成了医疗器械从生产到销售的全链条监管体系。

**一、《医疗器械生产企业许可证》:生产资质的硬门槛**

该证书由国家药品监督管理部门颁发,是企业从事医疗器械生产的“入场券”。根据《医疗器械监督管理条例》规定,生产企业需满足与所生产产品相适应的厂房设施、专业技术人员、质量检验机构等八项核心条件。以近期曝光的某省无证生产医用口罩案为例,涉事企业因未取得该证擅自生产,导致产品菌落超标被查处,凸显许可证对保障产品质量的关键作用。值得注意的是,2023年新修订的《医疗器械生产监督管理办法》进一步强化了动态监管,要求企业建立唯一标识追溯体系,确保产品全生命周期可监控。

**二、《医疗器械经营企业许可证》:流通环节的安全锁**

分为批发和零售两类资质,审批权限根据经营类别下放至省、市级药监部门。经营企业需具备与经营规模相适应的仓储条件、质量管理制度和计算机信息管理系统。特别是对于植入类、介入类等高风险医疗器械,法规要求建立完整的进货查验和销售记录,保存期限不得少于产品有效期后5年。2024年国家药监局开展的“医疗器械清网行动”中,有137家企业因超范围经营、记录缺失等问题被吊销许可证,反映出流通环节的严格监管趋势。当前,部分省份已试点“一证多址”改革,允许连锁企业总部统一申请许可证,简化分支机构审批流程。

**三、《医疗器械产品注册证》:技术审评的通行证**

作为三证中技术含量最高的资质,注册证分为境内三类(高风险)、二类(中风险)和一类(低风险)备案管理。注册流程需提交产品技术要求、临床评价报告等二十余项材料,其中三类医疗器械通常要求多中心临床试验数据。2025年初,国家药监局发布的《创新医疗器械特别审批程序》显示,对人工智能辅助诊断系统等前沿产品开通绿色通道,注册审批时限压缩40%。但注册证并非一劳永逸,如某知名心脏支架产品因未按时提交延续注册申请,导致证书失效后仍在市场流通,最终被处以货值金额15倍罚款。

**三证协同监管的实践价值**

三证体系构建了“企业准入—产品准入—经营准入”的闭环管理。以骨科手术机器人上市过程为例:生产企业需先取得许可证,产品通过1200例临床试验后获注册证,经销商须单独申请经营许可证且经营范围需明确标注“可植入器材”。这种分级分类管理模式,有效解决了早期医疗器械市场“小散乱”问题。数据显示,自三证制度全面实施以来,医疗器械监督抽检不合格率从2018年的6.2%下降至2024年的2.1%。

**数字化转型下的监管革新**

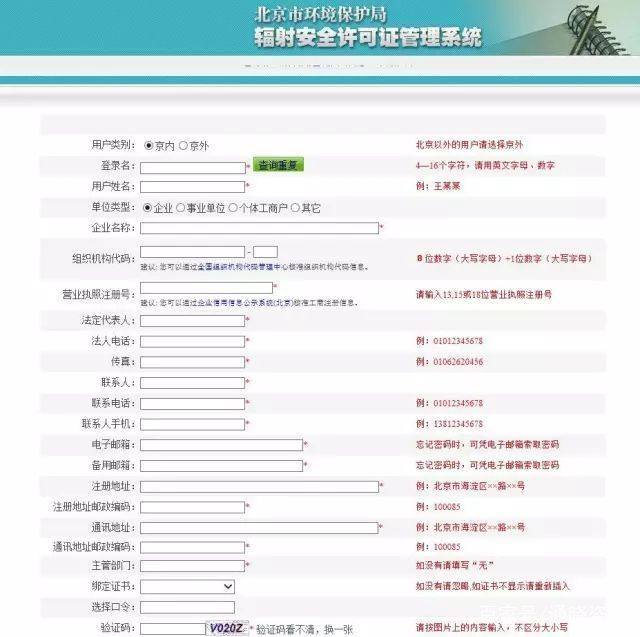

随着医疗器械唯一标识(UDI)系统的全面推行,三证信息已全部接入国家医疗器械监管大数据平台。监管部门可通过“一码溯源”实时核查产品注册证是否在效期、经营企业是否超范围销售。2025年3月启用的电子证照系统,更是实现了三证信息的跨部门共享,海关、医保等部门可在线核验资质真伪。但同时也面临新挑战,如部分跨境电商平台销售的海外医疗器械,存在使用境外注册证规避国内监管的现象。

当前,在医疗器械产业高速发展的背景下,三证制度仍需持续优化。一方面要完善应急审批机制,如疫情期间对呼吸机等产品实施的附条件审批;另一方面需加强跨境监管协作,应对海外代购医疗器械的资质认定难题。只有坚守三证监管底线,才能确保人民群众用械安全,推动行业高质量发展。